» ブログ(現場レポート) »

» ブログ(現場レポート) » ブログ(現場レポート)

新入社員研修 2020 その3

2020年 5月 11日

今更ですがお断りしておきますと、研修の流れは去年とそう変わらないため、

記事の内容も一年前のそれとあまり大きな違いはありません。

前回あまり触れなかった細かい点などにスポットを当てて綴っていく予定です。

研修二日目(4月2日)の朝に模擬体験するのは、現場でまず最初に行われる 朝礼 です。

その日その現場で作業する人員がズラッと集まり、ラジオ体操。

今日一日誰も怪我のないよう、しっかり体をほぐします。

これも立派な業務、いい加減な体操は厳禁。

お客さん、他の業者さん、近隣住民さんの目もあります。

講師の専務による後方からのチェック

その後は各業者によるその日の作業内容の申告や、

現場監督によるそれらの総括、注意事項の伝達などが続きます。

現場全体の効率化と安全のために欠かせない、情報共有のステップです。

最後は各グループに分かれ、その日の作業内容や人員配置、

危険ポイントの周知などを行い、朝礼の終了と、お仕事のはじまりです。

※今回の写真は三日目のものを使用しています

つづく

新入社員研修 2020 その2

2020年 4月 27日

研修一日目(4月1日)の午後、前回の記事にもあったフルハーネス型安全帯について、

教材のDVDの視聴とあわせて、実際に使ってみる場面がありました。

雨天であったため、屋根のある場所で模擬訓練。

弊社ではランヤード(ロープとその先のフック)がふたつあるものを使用します。

原則として、墜落事故を防止するため高所作業時においては

ふたつとも掛けて行動、掛け替えの際はひとつずつ、と教育します。

(両方とも何にも掛かっていない危険な時間を無くすため)

場所によっては、フックを掛けられる細いものが周囲にないこともあります。

そういった場合にはどうやってランヤードを使い事故を防げばよいか、

フックで直接ではなく、巻き付けるように掛ける手法を角材を使いレクチャー。

つづく

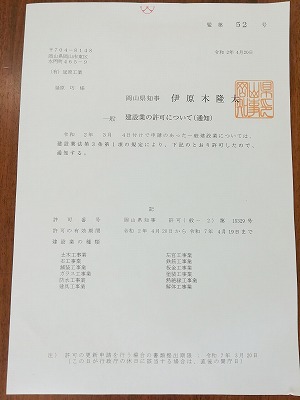

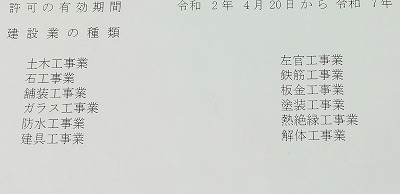

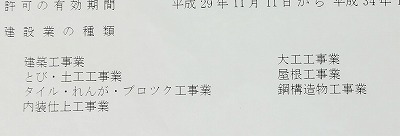

建設業許可業種が増えました!

2020年 4月 24日

※この記事は普段とは異なり、分からない人向けの解説がありません。

この度弊社は、新たに12の建設業許可を取得しました。

こちらが先日申請したもので、

こちらが以前からのものです。

これからも安全第一に努めて参ります。よろしくお願いいたします。

新入社員研修 2020

2020年 4月 13日

2020年4月1日、延原工業に2人の仲間が加わりました。

今後弊社に勤めるにあたり必要な情報や知識を得、準備をするために、

昨年と同様、彼らに対し 新入社員研修 を実施しました。

前回は5人でしたが、今年は2人。

現場が忙しいこともあり、講師もひとり減っています。

ところどころで社長や、事務方の人間も指導にあたります。

恒例の道工具の支給、セットアップと、フルハーネス型安全帯などの試着。

慣れないうちは、直接見えないところでねじれたり巻き込んだりで、

ひとりでは上手く装備出来ないのもおなじみの光景です。

つづく

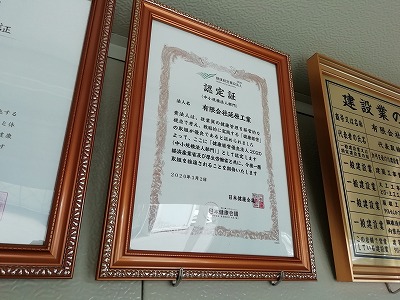

(有)延原工業は、前年に続き 健康経営優良法人(2020)に認定されました。

「健康経営優良法人」

経済産業省が認定する、優良な健康経営を実践している

大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度

今後も変わらず、社員が安心して働ける環境を目指してまいります。

パノラマ

2020年 3月 30日

先日、鉄骨の組み立てが完了したこちらの現場。

作業にあたっていた方から、面白い写真をいただいたのでご紹介。

「細すぎてよくわからない」? ごもっともでございます。

自己主張の強い弊社のトラックくんは置いておいて、

鉄骨が組みあがるとだいたいこういった眺めになります。

屋根の上部分には転落防止のロープが、下にはネットが張られているのが見えます。

一番最初の写真が、まさに鉄骨の組み立てのスタート地点ですが、

どんどん終わらせて次へ次へ伸びていくと、そのうち屋根や外壁などを担当する

他業者さんが作業に入り、追いかけられる格好になります。

高所作業車や、ポータブル発電機などを運ぶ作業員が奥に見えますね。

鉄骨だけを見、触っていると分かりづらいのですが、

こうして屋根や壁が張られ、建物っぽくなっていくのを見ると、

自分はこんな大きなものに携わっているのだな、

と達成感のようなものが心に湧いてきます。 私だけでしょうか?