» ブログ(現場レポート) »

» ブログ(現場レポート) » ブログ(現場レポート)

新入社員研修 2020 その5

2020年 6月 8日

研修二日目(4月2日)、午後。仮設足場組み立ての訓練です。

講師も受講者も昨年より少数なため、足場の規模も若干縮小。

一段目が乱雑だと、その後上へ伸びていく足場も歪になるので、

最初が肝心なわけですが、残念ながら写真に収めるタイミングを逸したため、

一部現場のものや去年のものも使ってご紹介。去年の記事もご参照ください

木の板を敷き、等間隔になっているか、一直線に並んでいるか、

水平になっているか等キレイさに気をつけつつ、足元を固めていきます。

二段目の組み立ては、使う材料を前もって運んできて立て掛け、

下はそれを持ち上げ渡し、上は受け取り組んでいく、という流れです。

下に就いて渡したり受け取ったりは、新人がよくあてがわれるお仕事のひとつです。

安全に確実に受け渡しができるよう、渡す側渡される側双方とも、

大きく声を出すよう指導が入ります。

「渡すでー!」「取りましたー!」「ほい離したー!」 ※一例です

これは練習ということでいきなり組み立て作業をしていますが、

実際の現場で最初から上登って組み立てろ、などと言われることはありません。

繰り返しになりますが、安全第一、できる範囲から順に経験を積んできましょう。

新入社員研修 2020 その4

2020年 5月 25日

※4月2日の様子です

過去何度か言及していますが、新人が最初によく任されるのが、材料運びです。

運んだものを先輩に渡したりしながら、名前を覚え、運び方に慣れ、

また目で見て現場での作業の流れを少しずつ掴んでいきます。

研修二日目、午前。材料運びの練習です。

ひとつひとつ名前を教わったのち(最初から全部は覚えられません)、実際に持ってみます。

材料の重心付近を担いだり持ったりすることで、

体への負担を減らし、安定して運ぶことができるようになりますが、

最初から上手にやることは難しく、バランスを崩したり余計な力を使いがち。

なお写真で運んでいるものの重量は、14.5kg×2個です。バランスどうこうの前に単純に重い

こちらはひとつ16.2kg。今はひとつずつですが、

そのうちふたつが基本になり、力持ちなら3個も可能になります。

つづく

新入社員研修 2020 その3

2020年 5月 11日

今更ですがお断りしておきますと、研修の流れは去年とそう変わらないため、

記事の内容も一年前のそれとあまり大きな違いはありません。

前回あまり触れなかった細かい点などにスポットを当てて綴っていく予定です。

研修二日目(4月2日)の朝に模擬体験するのは、現場でまず最初に行われる 朝礼 です。

その日その現場で作業する人員がズラッと集まり、ラジオ体操。

今日一日誰も怪我のないよう、しっかり体をほぐします。

これも立派な業務、いい加減な体操は厳禁。

お客さん、他の業者さん、近隣住民さんの目もあります。

講師の専務による後方からのチェック

その後は各業者によるその日の作業内容の申告や、

現場監督によるそれらの総括、注意事項の伝達などが続きます。

現場全体の効率化と安全のために欠かせない、情報共有のステップです。

最後は各グループに分かれ、その日の作業内容や人員配置、

危険ポイントの周知などを行い、朝礼の終了と、お仕事のはじまりです。

※今回の写真は三日目のものを使用しています

つづく

新入社員研修 2020 その2

2020年 4月 27日

研修一日目(4月1日)の午後、前回の記事にもあったフルハーネス型安全帯について、

教材のDVDの視聴とあわせて、実際に使ってみる場面がありました。

雨天であったため、屋根のある場所で模擬訓練。

弊社ではランヤード(ロープとその先のフック)がふたつあるものを使用します。

原則として、墜落事故を防止するため高所作業時においては

ふたつとも掛けて行動、掛け替えの際はひとつずつ、と教育します。

(両方とも何にも掛かっていない危険な時間を無くすため)

場所によっては、フックを掛けられる細いものが周囲にないこともあります。

そういった場合にはどうやってランヤードを使い事故を防げばよいか、

フックで直接ではなく、巻き付けるように掛ける手法を角材を使いレクチャー。

つづく

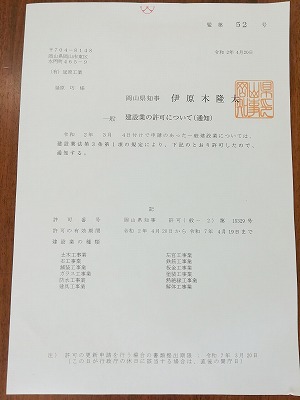

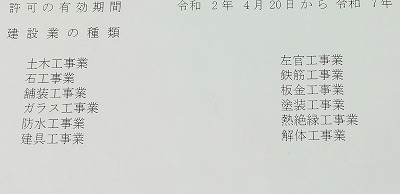

建設業許可業種が増えました!

2020年 4月 24日

※この記事は普段とは異なり、分からない人向けの解説がありません。

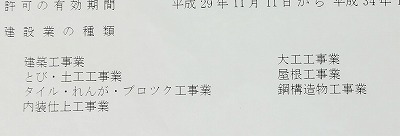

この度弊社は、新たに12の建設業許可を取得しました。

こちらが先日申請したもので、

こちらが以前からのものです。

これからも安全第一に努めて参ります。よろしくお願いいたします。