» 新人参観 ~ぴかぴかの1年生~ »

» 新人参観 ~ぴかぴかの1年生~ » 新人参観 ~ぴかぴかの1年生~

暑い中での事務所掃除

2022年 9月 19日

今回は、旧工場の草抜きです。

雑草がすぐに伸びてくるのですが、弊社の周りは田んぼだらけなので、除草剤を使えません。

なので、通常は草刈り機で刈り取るのですが、すぐに伸びてきてしまう為、今回は手で根こそぎ引っこ抜く作戦です。

この日も猛暑だったため、暑い中、汗をかきながら本当に頑張ってくれました。

別のチームは 、4トンユニックの整備やペンキ缶の片づけ。

みんな程よく日焼けしています。

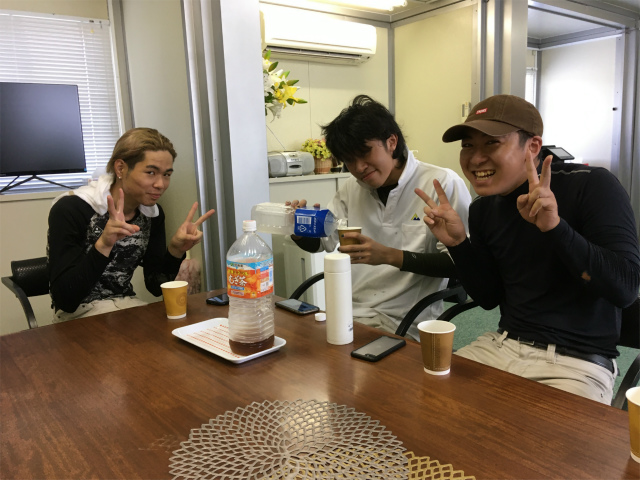

仕事の前後は水分補給をしっかりと!!

休憩中は本当に楽しそうです。

仮設材の検収作業②

2022年 9月 5日

前回に引き続き仮設材の検収の様子。

今回は別のメンバーが来ています。

一番右の貫禄あふれる社員は、今年3年目の先輩社員です。

こんな風に、先輩と一緒に作業する事もあります。

こちらはまた別の日。

新人同期2人で、仲良く雑談しながら作業していました。

仮設材の検収作業①

2022年 8月 19日

久々の投稿となりますが、今回は現場とはちょっと違います。

弊社にはリース事業部という部門があり、そこではリース(レンタル)して返ってきた資材を点検、整備する作業があります。

基本は建設現場での作業がほとんどですが、たま~に社内でできるこの作業をお願いします。

これはネットクランプという金物を整備している様子。

お客様にリースする商品なので検品は厳重にしなければならないですが、

座ってできる作業ですし、ラジオや好きな音楽を聴きながら作業できるのでちょっと楽しそうです。

仲良しの同期同士、恋バナでもしながら作業しているのでしょうか。

急に入っていったら『2人の時間を邪魔しないでください!!』と怒られました(笑)

仕事中も笑顔は大事。とてもかわいい新入社員です。

出張(岐阜県瑞穂市)

2022年 6月 17日

今回は、岐阜県瑞穂市の鉄骨現場です。

NくんとHくん。(もうヘルメットに名前出てますが・・)

高所での作業も少し慣れてきました。

2人で協力して作業します。

母屋(もや)と言われる材料。

指を挟みやすいので注意が必要です。

ペンキでタッチアップ。

これも新人の定番の仕事です。

ボルトのマーキング。

これも社内研修で教えてもらいました。

やはりカメラを向けられると気になります・・(笑)

出張先から会社へ戻ってきました。

さすがにちょっと疲れているかな・・・?

でもピース!!!でも表情はそのまま!!!

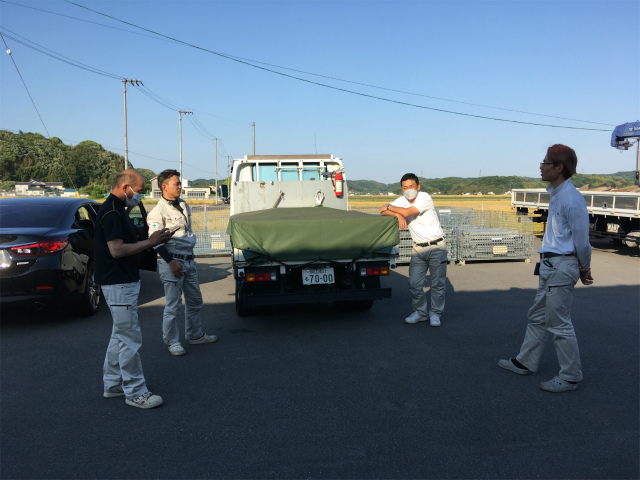

社長に出張の感想を話している様子。

岡山市北区マンション新築工事

2022年 6月 13日

今回は、岡山市北区の大型マンション新築工事の現場です。

足元注意で!!

跳ねだしブラケットを取り付けています。

高層建築物の為、上下の移動は工事用エレベーターを使用します。

社内研修で学んだ実習が活かされています!!!